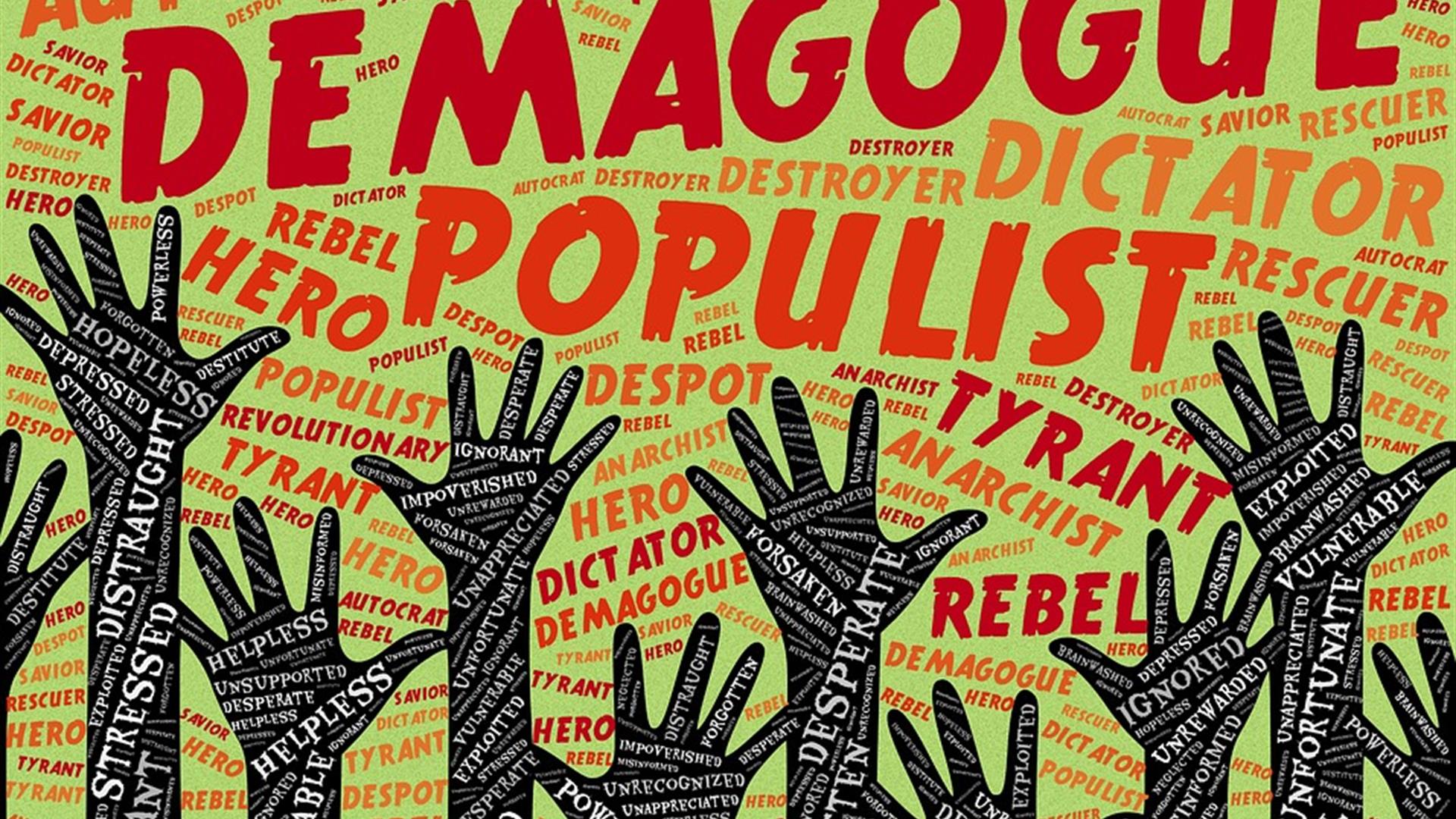

La parola «populismo» dilaga ormai da diversi anni nel lessico politico e in quello dei media. Essa viene utilizzata per definire i programmi, le strategie, gli atteggiamenti e lo stile comunicativo di personalità e forze politiche molto diverse tra loro, che spesso si collocano su versanti opposti rispetto alle tradizionali classificazioni in termini di «destra» e «sinistra» e talora vi sfuggono del tutto. Vengono abitualmente definiti come «populisti» – per fare solo qualche esempio recente – il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e nel contempo svariati leader latinoamericani quali Nicolás Maduro in Venezuela, Evo Morales in Bolivia e il neoeletto presidente del Brasile Jair Bolsonaro. Lo stesso vale per il vittorioso alfiere della Brexit, Nigel Farage, per leader nazionalisti come Marine Le Pen in Francia, Geert Wilders in Olanda e Viktor Orbán in Ungheria, ma anche per il segretario di Podemos in Spagna, l’ultrademocratico Pablo Iglesias Turrión. In Italia l’etichetta è stata di volta in volta applicata a tutte le principali figure che hanno segnato la storia recente del Belpaese: da Silvio Berlusconi e Umberto Bossi fino a Matteo Renzi, Beppe Grillo e Matteo Salvini.

Un uso così largo del termine tradisce la vaghezza di un concetto che in effetti – come mostra una letteratura scientifica in crescente espansione – continua a sfuggire a qualsiasi definizione univoca. E tuttavia, per quanto imprecisa, «populismo» non è una parola vuota. Come vedremo, essa cattura in modo efficace alcune tendenze di fondo della politica contemporanea, che stanno riplasmando in radice, e a tutte le latitudini, il funzionamento delle tradizionali democrazie rappresentative. In questa prospettiva, l’uso largo del termine «populismo» non segnala semplicemente un problema «lessicale». Ci suggerisce anche, e forse soprattutto, che potrebbe aver preso avvio un più generale «momento populista» destinato a esercitare effetti profondi e duraturi sugli assetti del mondo contemporaneo.